五一三事件(马来语:Peristiwa 13 Mei,英语:13 May Incident)是发生在马来西亚的一场种族冲突事件,爆发于1969年5月13日,并延续数个月。事件的起因是马来西亚联邦反对势力在该年举行的1969年第三届全国选举中获得50.9%的得票率,第一次超越联盟政府(国民阵线之前身)。反对党在5月11日进入吉隆坡庆祝胜利并且游行。一些巫统的激进党员为之所触怒,举行反示威。5月13日,两派人马在街头短兵相接,最终演变成为流血大暴动。5月15日,最高元首陛下应首相东姑阿都拉曼之请宣布全国进入「紧急状态」。 马来西亚联邦政府官方解释此事件主要是马来人与华人之间的种族冲突,原因是在当时的各族间政治及经济能力有很大的差异;然而部分华人认为这次事件是马来人针对华人所展开的屠杀行为。这次血腥的种族冲突导致了多人死亡和负伤;在华人占多数的地区,华人死伤人数远高于马来人。 事后阿都拉萨把此前的激进民族主义改成温和的改良主义。马来西亚政府开始执行马来西亚新经济政策以消除各种族在政治以及经济能力的差异,同时减低贫民率,提供了许多工作机会与提升收入。其主要内容是给予马来人及土著特权,以提高他们的经济占有率。新经济政策在马来人中培养了一批中产阶级。

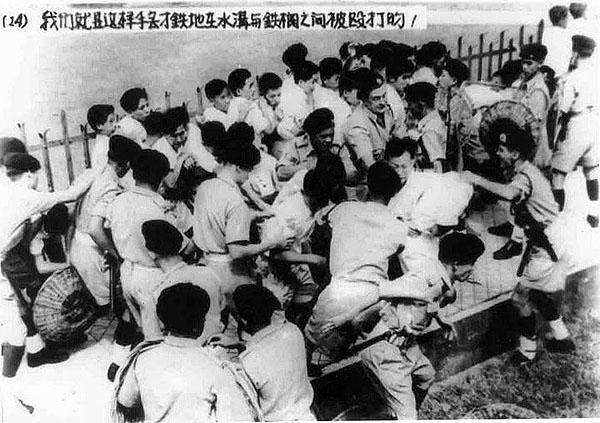

此日骚乱开始发生。马华公会发表声明称大选结果已反映出华人拒绝马华公会代表华人参与内阁,因此决定退出内阁。 晚上6:00左右,一群马来青年由雪兰莪州的鹅唛县出发,前往拿督哈仑在首都吉隆坡住处集合参加游行,在吉隆坡郊区文良港地区与华、印族人发生冲突。6:45时,三具华人尸体被发现。 晚7:20许,副首相阿都拉萨以内政部长身份宣布首都及雪兰莪州进入24小时戒严状态。在首都地区,甘榜峇鲁(Kampung Bharu)、怡保路(Ipoh Road) 、东姑阿都拉曼路(Batu Road)、金马律(Campbell Road/Dang Wangi)、秋杰路(Chow Kit Road) 等均发生骚乱事件。 晚上8:00,正副首相,在警察总部与陆军及警察首长会商后,敦拉萨调派2000名军人及3600名警察进入首都维持秩序 (因所调派的所有军人及警察均为马来族,引起执法公正性的怀疑)。随后,霹雳州、森美兰州及柔佛州相继戒严。 晚10:40,首相东姑向全国作电视广播,指称此次事件为反对党的过失,并呼吁人民与政府紧密合作,政府将负起责任以维持安宁。如果需要,他将咨请元首宣布全国进入紧急状态。接着,敦拉萨邀请马华公会正副会长陈修信及许启模,发动成立友好委员会,分赴各出事地区去安抚劝解。当日官方公布有25人死亡。

在州议会改选方面,执政联盟在槟城、霹雳、雪兰莪及吉兰丹四州失去优势。反对党在槟城的24席位中获得20席(这是大马政治史上第一次反对党经过选举掌握州议会多数席次而组成州政府),在霹雳州的40席中获得21席,在雪兰莪州的28席中获得14席。傍晚,民行党及民政党(采非种族政治立场)分别发动群众,在吉隆坡展开“胜利游行”,参与的民众情绪激烈高亢。另外,华人士农工商联合会及联合民主党(United Democratic Party)并没有推派候选人参选国会席次,民政党特别集中争取槟城州议会席位,但也在雪兰莪競选。受华人支持之左倾社会主义阵线(社阵,Socialist Front, SF)则抵制此次普选,鼓励罢选或投废票傍晚,反对党再度游行庆祝选举结果,民众情绪再次升高。随后,雪兰莪州州务大臣拿督哈仑(Datuk Harun)宣布巫统将于13日晚7时30分,展开庆祝巫统选举胜利游行(在11、12、13日,朝野各项集会游行中,此次游行为唯一合法被政府所准许)

1969年5月马来西亚第三届全国大选后,发生在马来半岛西岸几个主要城市,一场维持两周的街头暴力事件。官方报告所提供的死亡数据为196人,其中143人为华裔、25人为马来裔、13人为印裔以及15人为其他族裔,华裔死亡人数明显占大多数。513事件的导因或导火线,众说纷纭,包括官方指在1969年选举中取得漂亮战绩的反对党挑衅、马来人与华人之间突发的暴力事件、巫统党内新兴官僚资产阶级,精心策划推翻东姑阿都拉曼领导的政变。 谈起513,不能不提1969年的大选;5月10日全国举行大选,成绩第二天揭晓,联盟在103个国会议席中赢得66席,马华仅赢得13席,得票率约49%,但仍掌握执政权;反对党的得票率约51%。 513事件导致建筑物和交通工具被焚烧。

五一三事件在不同的历史和文化背景中,可以指代不同的事件。在中国,1959年的“513事件”通常指的是广州市发生的一场大规模暴乱。这一事件是中国历史上一个重要且敏感的话题,它涉及到政治、社会以及人民生活的诸多方面。对于五一三事件这样的历史事件,了解其背景、影响及后果是非常重要的,这不仅是对历史的反思,也是对未来的警醒。